Sommaire

L’intelligence artificielle transforme rapidement le secteur juridique, soulevant cependant de nombreux défis éthiques. Ces questions, parfois complexes, invitent à une réflexion approfondie sur l’équilibre entre innovation et préservation des principes fondamentaux du droit. Découvrez dans cet article les enjeux majeurs liés à l’utilisation de l’IA en support juridique, et pourquoi il est essentiel de s’y intéresser dès maintenant.

Transparence des algorithmes

La transparence dans l’utilisation de l’intelligence artificielle appliquée au support juridique suscite de nombreuses interrogations quant à la fiabilité et à l’équité des décisions produites. Lorsqu’un algorithme agit comme une boîte noire algorithmique, il devient difficile, même pour les praticiens expérimentés, de saisir les logiques internes ayant conduit à une recommandation ou à une décision. Cette opacité peut provoquer une méfiance généralisée, notamment parce que l’explicabilité des systèmes d’intelligence artificielle est au cœur de l’éthique technologique. Les professionnels du droit sont alors confrontés à la nécessité de comprendre précisément comment l’intelligence artificielle évalue les dossiers et propose des solutions, afin d’assurer la conformité avec les principes fondamentaux de justice et de responsabilité.

L’accès à des explications claires sur le fonctionnement des algorithmes favorise la confiance des utilisateurs et permet un contrôle effectif des outils de support juridique. La transparence est essentielle pour garantir que les biais potentiels soient identifiés et corrigés, mais aussi pour permettre à chaque acteur de justifier une décision prise sur la base des suggestions de l’intelligence artificielle. En améliorant l’explicabilité, il devient possible de vérifier si les recommandations respectent l’éthique professionnelle et les normes légales en vigueur. L’enjeu réside ainsi dans la capacité à ouvrir la boîte noire algorithmique, offrant à chacun le droit de comprendre et de questionner la logique sous-jacente des systèmes automatisés intégrés dans le domaine juridique.

Biais et discrimination potentielle

Dans le domaine du support juridique, l’intégration de l’intelligence artificielle soulève des préoccupations majeures concernant les biais et la discrimination. Les systèmes d’IA, s’ils ne sont pas conçus et surveillés rigoureusement, risquent de reproduire, voire d’amplifier, les biais existants dans les décisions judiciaires ou administratives. Le biais algorithmique, enraciné dans des données d’apprentissage parfois partiales, peut ainsi entraîner l’injustice et porter atteinte à l’équité attendue dans les processus juridiques. Cela se traduit par des recommandations ou des décisions qui pourraient discriminer certains groupes de personnes, notamment en fonction du genre, de l’origine ou du statut socio-économique, compromettant par là même la justice au cœur même du support juridique automatisé.

Face à ces risques, il devient nécessaire qu’un spécialiste en intelligence artificielle appliquée au droit intervienne pour analyser, identifier et réduire les biais inhérents aux systèmes mis en place. Une vigilance constante doit être exercée sur la sélection des données, la conception des algorithmes et l’évaluation des résultats générés. Cette démarche permet non seulement de limiter les risques de discrimination, mais aussi de garantir que l’équité et la justice restent au centre des outils de support juridique, afin que la technologie serve réellement l’intérêt de tous et toutes devant la loi.

Protection des données personnelles

La gestion des données personnelles dans le cadre du support juridique utilisant l’IA soulève des enjeux complexes. Lors de la collecte et du traitement automatisé, la nature hautement confidentielle des dossiers traités impose une vigilance accrue, notamment en ce qui concerne la confidentialité. Les systèmes d’IA, en intégrant de grandes quantités d’informations pour offrir des conseils ou analyser des situations juridiques, exposent potentiellement les usagers à des risques de fuite ou d’utilisation détournée de leurs données personnelles. La sécurité devient alors un pilier fondamental : l’accès restreint, la traçabilité des opérations et le recours à des techniques telles que l’anonymisation permettent d’atténuer ces menaces, mais exigent une expertise continue pour faire face à l’évolution des cyberattaques et des obligations réglementaires.

Dans le domaine du support juridique, la conservation des données personnelles suscite également des interrogations quant à la durée de stockage et aux garanties entourant la suppression définitive des informations sensibles. Le traitement automatisé des contenus, tout en augmentant l’efficacité, accroît la surface de vulnérabilité face aux violations de confidentialité. Les professionnels de la protection des données recommandent ainsi une évaluation permanente des risques, associée à la mise en place de protocoles stricts pour l’accès, la sauvegarde et l’anonymisation. L’objectif consiste à assurer que le recours à l’IA n’entraîne pas de compromission des droits fondamentaux des individus, tout en respectant le cadre légal en vigueur.

Responsabilité et prise de décision

La question de la responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation par une intelligence artificielle lors d’un support juridique suscite de nombreux débats. Lorsqu’une décision prise par un système automatisé mène à une erreur, la notion de responsabilité algorithmique devient essentielle pour déterminer qui, des développeurs ayant conçu l’algorithme ou des utilisateurs finaux, doit assumer les conséquences. Si certains affirment que les développeurs portent une part de responsabilité puisque l’architecture et les biais de l’IA proviennent de leurs choix, d’autres estiment que l’utilisateur, souvent un professionnel du droit, doit garder le contrôle sur le processus décisionnel et vérifier chaque recommandation avant application. Une vigilance accrue s’impose particulièrement lorsqu’il s’agit de décisions affectant la vie ou les droits des individus, car la moindre erreur peut entraîner des répercussions considérables pour les justiciables.

Face à ces enjeux, il devient indispensable de consulter un juriste spécialisé en droit numérique pour clarifier la répartition de la responsabilité dans le cadre d’une utilisation de l’intelligence artificielle en support juridique. Ce spécialiste pourra, entre autres, accompagner les professionnels dans la gestion des risques juridiques liés à l’automatisation des prises de décision et à la surveillance post-déploiement des systèmes. Pour approfondir la réflexion sur la responsabilité et la spécificité des outils IA dans le domaine du droit, il est recommandé de visiter ce lien afin d'explorer les applications concrètes et les questions juridiques associées à ChatGPT dans l’accompagnement juridique.

Limites de l’automatisation

L’automatisation par l’intelligence artificielle dans le support juridique suscite un vif intérêt, mais expose également des limites incontournables. Malgré la capacité de traiter rapidement de grands volumes d’informations, les systèmes automatisés ne peuvent égaler la finesse d’analyse et le discernement propres à l’expertise humaine. Les algorithmes, même sophistiqués, peinent à interpréter les subtilités des contextes, des intentions et des émotions qui jalonnent la pratique du droit. Un excès de confiance dans la technologie peut même engendrer une surcharge cognitive chez les professionnels, tenus de vérifier, d’ajuster ou de compléter les résultats générés automatiquement. Cela démontre la nécessité pour l’humain de conserver un rôle actif de supervision afin de garantir la fiabilité des conseils et décisions juridiques.

L’automatisation, bien qu’efficace pour optimiser certaines tâches répétitives dans le support juridique, atteint ses limites dès qu’il s’agit d’aborder des situations complexes ou inédites. L’intelligence artificielle peut assister dans la recherche documentaire ou l’analyse de jurisprudence, mais elle reste tributaire de la qualité des données et de la programmation initiale. La singularité de chaque dossier exige une adaptation, une prise de recul, et parfois une créativité que seul l’expert humain peut apporter. En définitive, le maintien d’une collaboration étroite entre humains et machines apparaît comme la solution la plus équilibrée pour préserver la qualité du service juridique tout en bénéficiant des avancées de l’automatisation.

Similaire

Assurer la qualité des conseils en golf à travers des vidéos

Comment intégrer ChatGPT en français dans votre stratégie de service client ?

Exploration des avantages et des défis des technologies d'IA intégrées

Comment choisir le meilleur traceur GPS pour vos besoins spécifiques ?

Quels impacts des innovations technologiques sur le marché de l'emploi ?

Explorer les bénéfices des séjours linguistiques dès la petite enfance

Révolution de l'édition génomique CRISPR-Cas9 quelles perspectives pour la médecine

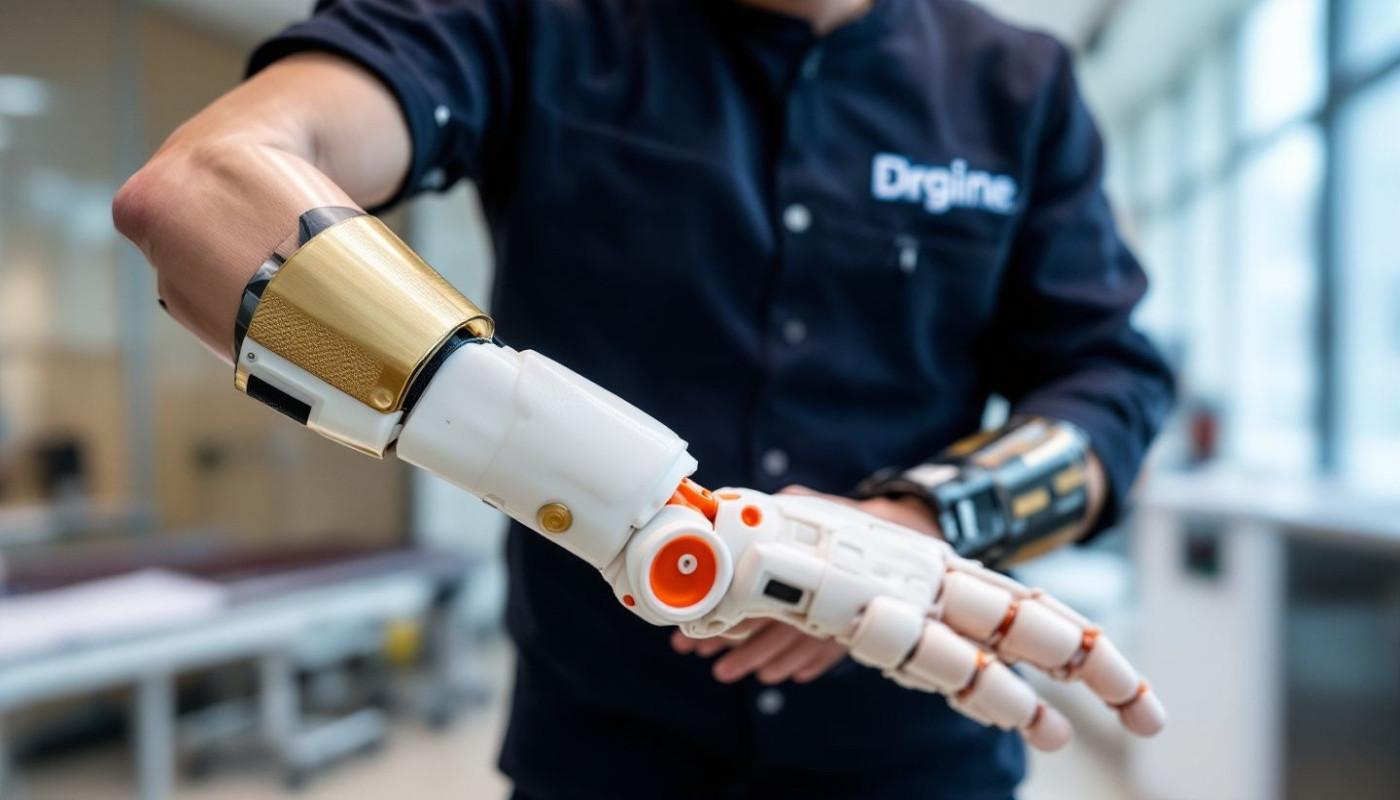

Impression 3D en médecine comment les prothèses personnalisées transforment les soins

Robotique dans l'éducation l'impact des assistants robots sur l'apprentissage moderne

Comment choisir le bon drone pour filmer votre mariage

Impact environnemental de différents types de matériaux de toiture

Explorer les avantages des projets de développement durable en milieu urbain

Comment les étuis tendance pour écouteurs sans fil améliorent-ils votre expérience quotidienne ?

La digitalisation des démarches administratives : l'importance de l'extrait Kbis en ligne pour les entreprises

Comment les liens internet ont révolutionné l'accès à l'information scientifique

Explorer le monde avec Google Maps : Découvrez ses fonctionnalités les plus impressionnantes

Les conseils d'un expert pour remplir une cigarette électronique !

Comment choisir une caméra de surveillance pour sa maison ?

Babyphone : que faut-il savoir pour effectuer un choix ?

Choisir son appareil photo numérique : quelques informations utiles